De la Sanidad de Ayer a la Sanidad de Hoy I

“Algunas veces se encuentra uno con lo que no está buscando”

Alexander Fleming (descubridor de la penicilina)

“Pasó de ser una planta maldita, pero estuvo en bocas de todas las leyendas contadas, la creencia decía que si la tocabas morirías. En la medicina antigua se usaba para muchas recetas, se aplicaba en ulceras, se usaba como purgante, para producir sueño, para los dolores reumáticos… En la medicina tradicional la asumiría por sus poderes afrodisíacos, eméticos, sedantes y analgésicos. Hoy a penas se utiliza, pero no sabemos si mañana se volverá a utilizar”. La Mandragora.

Se denomina Medicina Occidental a un sistema médico predominante en Estados Unidos, Europa y gran parte del mundo. La mayoría de los hospitales a nivel global adoptan este enfoque, que ha ganado terreno gracias al desarrollo académico en universidades, la investigación científica y los acuerdos de colaboración entre instituciones educativas y sanitarias.

Existen otras filosofías médicas que abarcan diferentes sistemas terapéuticos y que, en muchos países de Europa, se reconocen como medicinas complementarias o alternativas, llegando incluso a incluirse en los seguros médicos. Un ejemplo destacado es la medicina tradicional china. Entre estas prácticas podemos mencionar el Ayurveda1, la homeopatía2, la naturopatía3, y otras medicinas que surgieron en las tradiciones de diversos pueblos, de acuerdo con sus costumbres y conocimientos, especialmente en épocas y regiones donde no existían los hospitales ni la tecnología médica avanzada que conocemos hoy en día.

Podría decirse que la medicina actual tiene sus raíces en la medicina tradicional de todos los pueblos que han habitado nuestro planeta. De ellos hemos heredado creencias, conocimientos científicos, experiencias epidemiológicas, los primeros estudios sobre la anatomía humana y la descripción de las enfermedades asociadas a las formas de vida de los seres humanos en distintos momentos históricos y contextos geográficos.

Un poquito de historia de la medicina

En todas las épocas históricas, la búsqueda de la salud y la lucha contra las enfermedades han estado ligadas a la cosmovisión de cada pueblo. Las creencias sobre los males, muchas veces interpretados como castigos divinos por los actos de los humanos, dependían de sus filosofías, religiones, prácticas espirituales, brujería y conocimientos del entorno natural. Estos elementos han sido —y siguen siendo en muchos contextos— parte fundamental de las formas en que las sociedades buscan comprender y restablecer la salud.

En la historia de la medicina, el diagnóstico y los tratamientos de las enfermedades han dependido, desde tiempos ancestrales, de los conocimientos propios de cada pueblo. Estos saberes se han desarrollado en contextos históricos específicos y han sido transmitidos a través de la herencia cultural de los antepasados, estando además influidos por factores como el nivel económico, las condiciones políticas y el grado de desarrollo técnico-científico. Cada época ha dejado un legado que ha transformado progresivamente la forma en que se aplican las prácticas médicas en las distintas poblaciones del mundo.

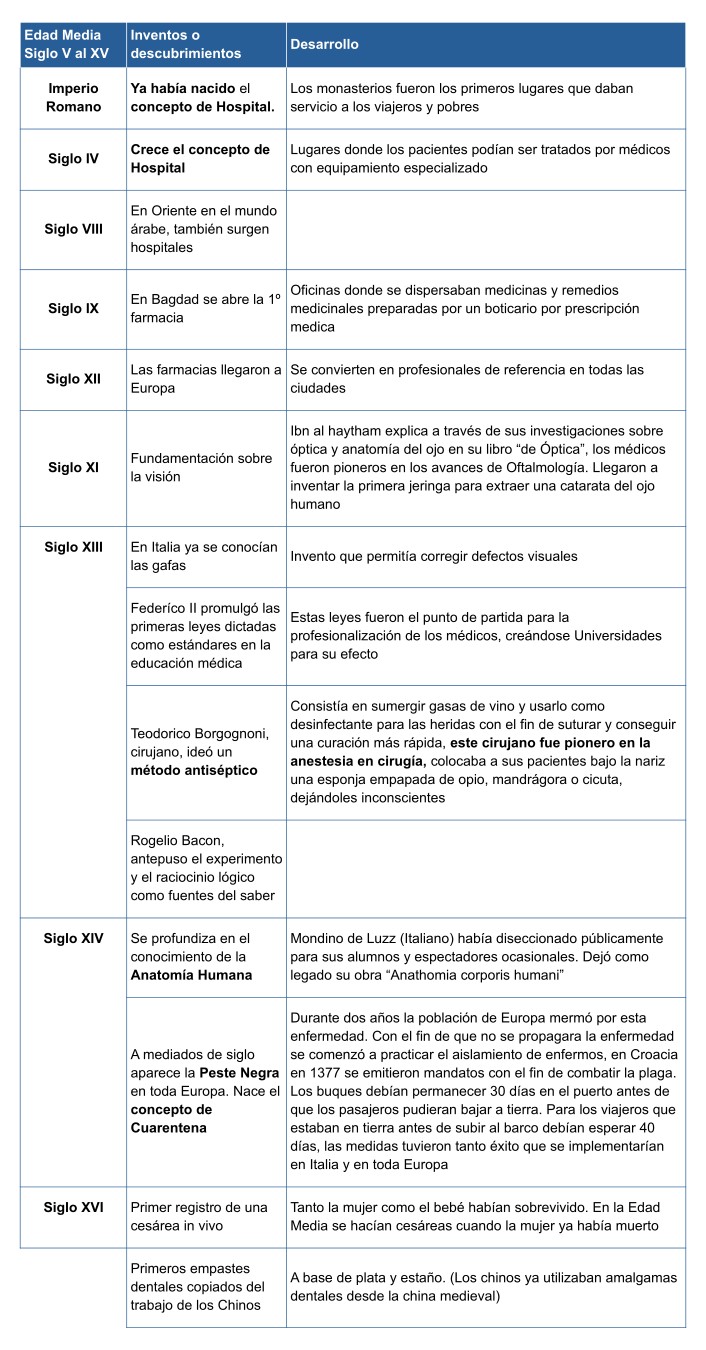

Desde la Edad Antigua, el razonamiento clínico ha ido evolucionando, adaptándose y configurando nuevas formas de buscar y ofrecer salud. En sus orígenes, la medicina estuvo fuertemente impregnada de un carácter mágico-religioso, evidente en las tradiciones mesopotámica, egipcia, hindú, hebrea, árabe y china. Sin embargo, este enfoque comenzó a transformarse con el surgimiento de un pensamiento médico más racional en la Grecia clásica.

Hipócrates, considerado el padre de la medicina científica, observaba al enfermo con meticulosidad y dejó descripciones detalladas de las enfermedades que afectaban a la sociedad griega de su tiempo. Su mayor legado fue separar la práctica médica de la magia y de las especulaciones filosóficas, sentando las bases de una medicina basada en la observación, la experiencia y el razonamiento. Introdujo el uso de deducciones y pronósticos, desarrollando un pensamiento diagnóstico que permitía establecer una conducta terapéutica fundamentada.

En las escuelas médicas griegas, se valoró el razonamiento y el debate como herramientas esenciales para el conocimiento médico. El empirismo hipocrático sentó las bases del racionalismo que más tarde se convertiría en precursor del método científico. Posteriormente, Aristóteles aportó con su lógica formal, estableciendo que una conclusión válida debe derivarse necesariamente de premisas verdaderas, un principio que influiría profundamente en el desarrollo del pensamiento médico.

Aunque Hipócrates no fundó la escuela médica de Alejandría (pues vivió en el siglo V a.C. y Alejandría fue fundada en el siglo IV a.C.), esta institución se convirtió en un centro fundamental del saber médico. Allí, médicos como Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos realizaron importantes avances. Herófilo llevó a cabo disecciones de cadáveres —una práctica novedosa en su momento— y realizó estudios anatómicos detallados. Erasístrato, por su parte, es considerado un precursor de la fisiología por sus investigaciones sobre el funcionamiento del cuerpo humano, incluyendo el sistema nervioso y cardiovascular.

En el siglo II d.C., Claudio Galeno se convirtió en el principal sistematizador y difusor del conocimiento médico en el Imperio Romano. A través de una obra extensa y detallada, recopiló, sintetizó y amplió los saberes médicos de su tiempo, especialmente los heredados de la tradición hipocrática y de la filosofía griega. Su doctrina ejerció una influencia dominante en la medicina occidental durante más de mil años.

Durante la época romana, se construyeron hospitales militares (valetudinaria ) y se establecieron centros de formación médica, sentando las bases para futuras instituciones de enseñanza. Además, surgieron asociaciones profesionales de médicos, donde se debatían casos clínicos y cuestiones médicas, favoreciendo el intercambio de conocimientos.

Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, gran parte del saber clásico entró en declive en Europa occidental. La Iglesia cristiana, aunque no buscó activamente «eliminar» los textos griegos, sí priorizó los estudios teológicos y, en muchos casos, limitó o restringió el acceso a obras consideradas paganas. No obstante, fueron precisamente los monasterios los que, gracias a sus scriptoria (habitación o espacio designado en los monasterios medievales donde los monjes copiaban libros a mano), preservaron muchos textos antiguos, incluidos los de medicina griega y romana. En este contexto, el estudio de la medicina se mantuvo principalmente en los monasterios, donde los monjes copiaban, traducían y estudiaban los tratados clásicos, asegurando así la supervivencia del legado médico antiguo durante la Alta Edad Media.

1Un sistema completo de medicina tradicional que observa la salud como algo más que la ausencia de enfermedad. Definiendo la vida Ayuh como la coordinación inteligente de nuestras cuatro partes: el alma, la mente, los sentidos y el cuerpo, con la totalidad de la naturaleza y el cosmos.

2Es una medicina alternativa basada en “lo similar cura lo similar”, que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas.

3Es un sistema de atención primaria de salud dirigida para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Es un sistema de salud integral dentro del mundo de la medicina complementaria.

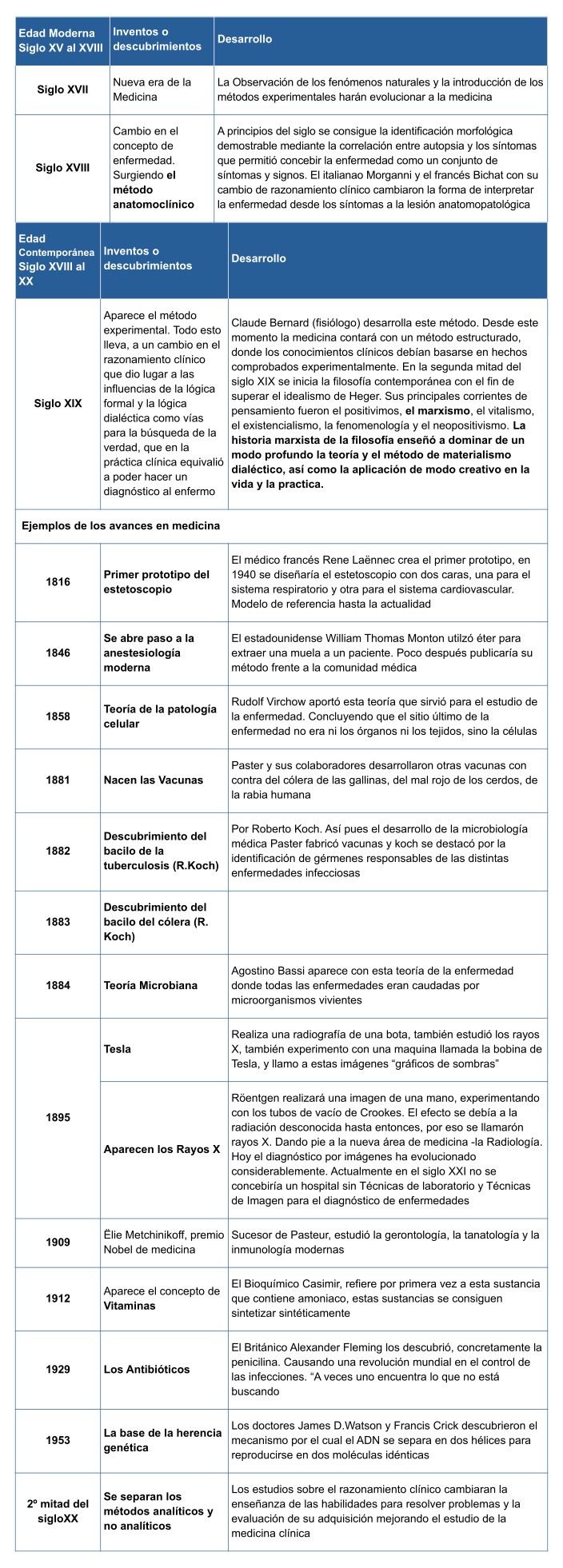

Todos estos estudiosos, y otros que es imposible nombrar, cambiaron la medicina en todas sus áreas. Los estudios son incalculables y los avances no son cuestionables. Algunos quedaron relegados al olvido, y aún se lucha contra ciertas investigaciones que no terminan de comprenderse o que no interesa dar a conocer.

Nombro, por ejemplo, a René Quinton y su terapia marina, que curó a muchas personas en Francia de desnutrición y otras enfermedades. Hoy nadie se acuerda de él, aunque su funeral en París fue multitudinario. Sin embargo, en todos los hospitales se usan sueros fisiológicos —una herramienta esencial— cuyos orígenes pocos conocen. Ese fue un gran paso para la humanidad. René Quinton es un genio olvidado.

La teoría de los gérmenes de Pasteur se centraba en la especificidad: identificar un microorganismo como causante de una enfermedad y combatirlo directamente, mediante vacunas o sueros. En cambio, el plasma de Quinton buscaba fortalecer el organismo en su conjunto, restableciendo el equilibrio interno. Mientras Pasteur atacaba un enemigo concreto, Quinton reforzaba el terreno. Dos enfoques distintos, ambos válidos, pero solo uno dominó la medicina moderna.

Como se puede observar, los avances en medicina no solo son indiscutibles, sino que cada día se superan a un ritmo récord. Aunque es cierto que surgen nuevas enfermedades, también lo es que aparecen nuevas formas de estudiarlas. Y sobre todo, existe otra vertiente que depende de la economía de los países y del nivel de inversión en investigación: si una enfermedad no es rentable, queda marginada. En esos casos, los pacientes suelen quedar relegados a la medicina paliativa, que no es solo para quienes se encuentran en sus últimos momentos de vida, sino que busca aliviar el sufrimiento conforme va apareciendo, con el fin de ofrecerles una vida lo más digna posible.

Pero eso no deja de ser, en muchos casos, una cataplasma de buena voluntad: sin estudios científicos profundos sobre esas enfermedades, los pacientes están condenados a la cronicidad sin esperanza de cura.

No podemos negar que las pequeñas dolencias son muy rentables para los vendedores de curas. Pareciera que hoy el paracetamol, como antes la aspirina, es el “soma” de nuestra sociedad. Los efectos secundarios, como siempre, son otro tema que merece ser desarrollado.

Es indudable que, en materia sanitaria, el siglo XX fue una explosión de avances. Pero hoy, en el siglo XXI, debemos reconocer que aún faltan progresos para cubrir las necesidades sanitarias de todos.

Hoy existen muchas terapias, pero no son accesibles para la mayoría de la población. Y muchas veces, la calidad de la atención sanitaria depende del lugar donde se vive: cuánto más cerca se está de grandes hospitales en capitales o zonas urbanas, mejor pronóstico. Un ejemplo claro son las unidades de ictus, disponibles principalmente en grandes centros hospitalarios. Quienes viven cerca de estos servicios tienen mayores posibilidades de recuperación. En cambio, cuando el paciente reside a más de una hora de un hospital especializado, lo más probable es que los daños cerebrales ya sean irreversibles al momento de la atención.

La industria farmacéutica no trabaja gratis en el sistema capitalista. Las inversiones son altas, pero solo cuando se prevé que pueden generar grandes beneficios. No pretendo hacer un estudio detallado sobre las ganancias millonarias de estas empresas, pero basta con mencionar un ejemplo: Faes Farma obtuvo 111,4 millones de euros de beneficio en 2024, con un incremento del 7,8 % en sus ingresos, que alcanzaron los 510 millones de euros. Las ventas directas en mercados internacionales fueron la principal fuente de ingresos, con 179,5 millones de euros, un 13 % más que el año anterior.

Cuando se exige que los países puedan producir sus propios medicamentos, las patentes se lo impiden. Y en la mayoría de los países del mundo, esto significa que gran parte de la población no tiene acceso a fármacos que podrían ayudar a muchas personas a nacer, vivir y morir con mayor dignidad.

Hubo un acuerdo en la OMC que intentó posponer el problema tras negociaciones tensas y frustradas: 142 miembros acordaron que los países pobres podrían fabricar medicamentos genéricos a bajo costo para enfrentar pandemias que los afectan gravemente. Sin embargo, si no pueden producirlos y deben importarlos, aún están obligados a pagar las patentes. Las propuestas de Sudáfrica, India y Brasil —que pedían libertad plena para producir fármacos esenciales sin restricciones— chocaron con la postura de Estados Unidos, Suiza y Canadá, que exigieron el respeto a las patentes de los laboratorios farmacéuticos.

Esto ocurrió en 2001, y desde entonces el tema apenas ha vuelto a discutirse. Una vez más, ganan los intereses de los países donde el capitalismo no tiene alma más que para los más ricos.

Aun así, podemos afirmar que la medicina moderna ha salvado y mejorado la vida de millones de personas. Y esperamos que, en el futuro, todo el conocimiento científico pueda ser compartido sin barreras, en sociedades más justas, donde la frase de Carlos Marx: “A cada uno según sus necesidades, y a cada cual según su capacidad” deje de ser solo una idea y se convierta en realidad.

La necesidad de una salud para todos no solo beneficia a las grandes empresas, sino que mejora la vida de toda la sociedad. El enfermo no es un mero cliente potencial que consume para sanarse, ni debe convertirse en un paciente crónico porque resulte más rentable para la industria mantener su enfermedad que curarla. Porque si eso ocurre, significa que el negocio prevalece sobre la salud —y cuando el negocio es lo único que importa, se acaba la posibilidad de un mundo más justo y humano para todas las personas.

Además, muchos estudios, técnicas diagnósticas, tratamientos y medicamentos han sido desarrollados pensando exclusivamente en el cuerpo del varón. Esto ha relegado a la mujer —la hembra de la especie humana— en la investigación médica, cuando no ha sido directamente ignorada o tratada como si su cuerpo fuera idéntico al del hombre. Evidentemente, aquí hay una gran perdedora: la mujer, que muchas veces no es bien diagnosticada, ni bien tratada, y cuyas dolencias son descalificadas como “histerias femeninas”.

Yo misma puedo contar que tuve que soportar un intenso dolor hasta que, frustrada, le dije al médico: “Mándeme al psiquiatra, porque si soy capaz de causarme tanto cólico, debe ser que necesito ayuda psiquiátrica”. Finalmente, me operaron de urgencia por una apendicectomía, y tuvieron que limpiar un ovario porque un quiste en él estaba atrapando el apéndice, provocándome apendicitis y un estrangulamiento del quiste ovárico. Un diagnóstico tardío que pudo costarme la vida.

Podría contar muchos otros casos que me han relatado amigas y pacientes, mujeres que sufrieron por médicos —incluso mujeres médicas— que no estaban preparadas para escucharlas ni para tratar sus dolencias con seriedad. Lo que no se estudia, no existe. Y lo que no existe, no se cura.

Por ello, exigimos una nueva sanidad: una sanidad transformadora, accesible para todas las personas, basada en la educación sanitaria y la prevención. Una sanidad que realmente cuide, que no se limite a recetar por recetar para enriquecer a las grandes compañías farmacéuticas y al entramado de empresas que viven del saqueo absurdo de la salud pública.

La medicación no es un juego. Las contraindicaciones no son banales. La sobremedicación es, hoy, una realidad evidente. Tanto es así, que muchos pacientes sienten que, si no salen de la consulta con una receta, no han sido atendidos.

Nosotros mismos, los técnicos en Imagen Diagnóstica, cuando realizamos radiografías que sabemos que no aportarán información útil ni mejorarán el tratamiento del paciente, solemos decir entre nosotros, con ironía: “Es que ya sabemos que los rayos X curan”.

Y eso, claro, no es verdad. Los rayos X, aplicados a diestro y siniestro, sin criterio clínico, son más perjudiciales a largo plazo que beneficiosos.

No digo que no sean necesarios. Al contrario: como profesional de esta especialidad, considero que la imagen diagnóstica es fundamental y salva vidas en muchos casos. Pero debe usarse con racionalidad, criterio y responsabilidad, no por rutina ni por presión asistencial.

Necesitamos una sanidad razonada, donde el pensamiento crítico, la solidaridad y una ética comprometida con la vida sean el motor del sistema. Una sanidad en la que la dialéctica marxista —ese compromiso con la justicia social y la igualdad real— no sea solo una idea, sino una práctica cotidiana.

Sin una Sanidad Universal verdadera, habremos fracasado como sociedad. Habremos fracasado como hermanas.

Juana María Aguilera Tenorio

Miembra de la Comisión Política del Partido Feminista de España

Visita nuestro canal de YouTube y visualiza los vídeos del PFE ¡Te animamos a que saques el máximo provecho de esta experiencia y te sumerjas en el conocimiento del Partido Feminista de España!

Te invitamos a explorar todos nuestros comunicados y acercarte a nuestra propuesta política. ¡Gracias por tu interés!

Lidia Falcón O’Neill es autora de numerosos artículos, que pueden consultarse en la siguiente dirección